„If you want to make God laugh, tell him about your plans .. “ (Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen.) Nun, zur Zeit kommt er wahrscheinlich gar nicht aus dem Lachen heraus denke ich mir, als Gerald von der JetLag mit diesem Spruch am Morgen im sailors-network, dem Segler-Radio der Portsmouth Bucht, die täglichen Nachrichten beendet. Es ist der 26. März, die CovID-19-Pandemie hat die kleinen Antillen und damit auch uns längst und mit voller Wucht erreicht. Am gestrigen Abend wurden von Seiten der dominicanischen Regierung die Restriktionen erneut verschärft um die Ausbreitung des Virus auf der Insel einzudämmen. Für die verbliebenen 45 Yachten in Portsmouth als auch für die Insulaner selbst wird das tägliche Leben, Arbeiten, Ausgehen, Geldverdienen und Entdecken erheblich eingeschränkt, man könnte auch sagen auf Null heruntergefahren. Die Versorgung mit Wasser, Diesel und Lebensmittel soll größtmöglich über die Mitarbeiter von PAYS bzw. deren Boote erfolgen. Uns Yachties wird ein kleiner Abschnitt am Strand weit außerhalb der Stadt zugestanden, um uns wenigstens ab und zu die Beine zu vertreten oder eins der offenen WiFi-Netzwerke anzuzapfen – Ausflüge in die Stadt und die Umgebung sind zu unterlassen. Wozu auch, denn bis auf Banken, Apotheken und wenige Lebensmittelgeschäfte ist alles geschlossen…. Noch vor zwei Wochen schien die Pandemie weit weg und wir haben uns keine Minute Gedanken darüber gemacht, ob uns derartige Szenarien wie wir sie über Europa lesen konnten, auch hier ereilen werden. 6.500 sm über den Atlantik, Pandemie, Grenzen dicht, LockDown, Ausgangssperre, eine karibische Trauminsel direkt vor Augen – ich muss schon sagen, Gott hat Humor.

Drei Tage zuvor, am 23. März, haben wir von Roseau nach Portsmouth übergesetzt. Die 12 sm entlang der Westküste werden für unbestimmte Zeit erstmal die letzten gesegelten Meilen sein. Da die Seegrenzen Dominicas für jegliche Art von Booten geschlossen sind und selbst die Weiterfahrt nicht sicher möglich schien, haben wir uns im Zollbüro von Roseau vorsorglich ein „Cruising-permit“ für die Einfahrt zur Prince-Rupert-Bay vor Portsmouth besorgt. Als wir unter Maschine die letzten Meile zum Mooringfeld zurücklegen, hält auch schon ein Boot der Küstenwache direkt auf uns zu, gleich fünf Beamte zählt das Begrüßungskomitee. Auf Grund der Abstandsregeln fahren sie diesmal nicht an uns heran sondern lassen sich den grünen Passierschein aus der Ferne zeigen. Noch kurz den Bootsnamen und die Ankunft in Dominica notiert und schon düsen sie mit den Worten „Thank you for your kind assistance“ wieder davon. Wenige Tage später erfahren wir, dass unsere Ankunft, die letzte genehmigte, im Ankerfeld schon für riesigen Wirbel gesorgt hat. Wir suchen uns eine freie Tonne möglichst nah an Land und genießen den Ausblick auf eine typisch karibische Traumbucht, wie ich sie Marcus schon seit Wochen versprochen habe. Heller Sandstrand von Palmen und Mandelbäumen gesäumt, dazwischen einladende Bars und Restaurants, zur Stadt hin mehr und mehr bunte Holzhäuser, einige in furchtbar schlechtem Zustand, andere frisch herausgeputzt. Fischerboote unter Bananenstauden, Insulaner unter Kokospalmen, Pelikane und Fregatvögel, die sich abwechselnd vom Himmel ins seichte, türkisfarbene Wasser stürzen … willkommen am Purple-Turtle-Beach!

Ich erinnere mich gut, als ich zum erstem Mal lange vor unserer Abreise aus Deutschland den Doyle-Guide durchblätterte und an der Beschreibung eben dieser Bucht im Norden Dominicas hängen geblieben bin. Damals schon stand für mich fest, hier müssen wir den Anker für ein paar Tage fallen lassen! Von wunderbar fischreichen Tauch- und Schnorchelspots war da zu lesen, von nahezu täglichen Barbecues am Strand in einer der vielen Bars, von herzlichen und aufgeschlossenen Dominicanern, die es lieben mit den Yachties zu Essen, zu Trinken, zu Tanzen. Irgendwo spielt immer Musik, irgendwo ist immer was los, die Segler-Community ist international. Wer dem Trubel entgehen möchte kann im Cabrits Nationalpark stundenlang wandern gehen oder die himmlische Ruhe bei einer Paddeltour durch den Indian River genießen. Für die Hartgesottenen bietet sich die Besteigung des Morne Diabolotin, Dominicas höchsten Berg, an oder man geht auf Entdeckungstour durch den wilden Norden bis zur Ostküste zum Cabrits Territory, wo die letzten indigenen Einwohner Dominicas zu finden sind. Hört sich alles traumhaft an, nichts davon wird in den nächsten Wochen möglich sein. So richtig bewusst ist uns das Ausmaß noch nicht. Vielleicht verdrängen wir die Lage auch einfach als wir kurz vor Sonnenuntergang zur Purple-Turtle-Bar mit dem Dinghy übersetzen. Die Terrasse ist verwaist, Getränke dürfen zwar noch verkauft werden, jedoch keine Speisen, Bedienung am Tisch ist untersagt. Seit dem Wochenende ist diese Regelung in Kraft und dem Besitzer ist jetzt schon anzusehen, dass die kommenden Wochen sehr schwer für sämtliche Betreiber der unzähligen Bars, Restaurants und Rum-Kaschemmen werden. Zu Vor-Corona-Zeiten hat es hier gebrummt wie im Bienenstock, die Bar galt als „der“ Seglertreffpunkt schlechthin. Heute sind wir außer einem weiteren Pärchen und Heerscharen von Moskitos die einzigen Gäste . Ein schnelles Prost auf die untergehende Sonne und wir flüchten zurück aufs Boot.

24.März: Die Anzahl der bestätigten Infektionen ist von gestern zwei auf heute sieben gestiegen, Versammlungen über 10 Personen sind verboten, Restaurants, Bars und Rum-shops müssen schließen, von den verbliebenen 6 Inseln, die man hätte noch anlaufen können, sind nur noch Anguilla, St. Kitts und St. Vincent & Grenadines offen. Im Sailors-Net am Morgen macht sich Verunsicherung breit: Was kommt als nächstes, werden auch die Geschäfte schließen? Wird es eine allgemeine Ausgangssperre geben? Können wir hier überhaupt bleiben und wenn nicht, wo könnte man noch hin? Der Tag will nicht so richtig starten, irgendwie fühlt sich alles falsch an. Hätte ich damals gewusst, dass nur zwei Tage später tatsächlich eine Ausgangssperre verhängt wird, hätte ich den Tag wahrscheinlich anders genutzt. Und so beschränken wir uns auf einen schnellen Ausflug zu den Behörden um uns Anzumelden und machen ein paar Besorgungen. Die Dame im Eingangsbereich des Zoll- und Immigrationoffice macht einen genervten bzw. überforderten Eindruck, denn so ganz klar scheinen die aktuellen Bestimmungen für die Verlängerung der 14-tägigen Aufenthaltserlaubnis nicht zu sein. Unser Permit würde eigentlich morgen enden und normalerweise ist es kein Problem, das Touristenvisum auf 3 Monate zu verlängern. Heute jedoch müssen wir unverrichteter Dinge gehen, ein Visum bekommen wir nicht aber wir müssen auch nicht gehen… mhhhh…. Wir sollen uns über Funk oder per Telefon melden, sobald wir abreisen möchten. So richtig wohl ist mir dabei nicht, aber das lässt sich nun mal nicht ändern. Wir bummeln noch ein wenig durch Portsmouth und obwohl mittlerweile viele Geschäfte geschlossen haben herrscht hektische Betriebsamkeit auf den Straßen. Die Dominicaner sind diese Art von „Ausnahmezustand“ ja leidlich durch die Hurrikans gewöhnt und so scheinen die meisten bereits zu ahnen, was in den nächsten Tagen und Wochen kommen wird. Geschäfte werden vernagelt, Einkäufe in übermäßiger Form erledigt und schon zum Vormittag die Situation bei einem Glas Rum und einem „Bob-Marley“ in der Lieblings-Kaschemme diskutiert. Da offiziell keine größeren Versammlungen mehr geduldet werden, holt man sich sein Getränk an der Bar, schnappt sich einen Schemel und setzt sich damit auf die andere Straßenseite, die noch dazu im Schatten liegt – so einfach! Wir fragen uns nach einem Computergeschäft durch und der erste von uns Angesprochene bringt uns persönlich hin… leider zu. Na dann trinkt doch einen mit uns! Ok, na gut, und so holen wir uns ebenfalls ein Bier und ein Höckerchen und sitzen schön in einer Reihe aber mit 1.5m Abstand im Schatten an der Wand. Wir lauschen den wildesten Theorien zum Coronavirus: Da ist vom Iran die Rede, von China, von der Zerstörung Amerikas, vom 3. Weltkrieg und zuletzt dass es dann doch die Russen gemeinsam mit Trump waren … Auch wenn solche Begegnungen die Essenz jeder Reise sind und für uns einen kurzen Moment von „Normalität“ vorgaukeln, ist doch deutlich eine Veränderung im Verhalten der Einheimischen zu spüren. Die Offenheit fehlt, die Herzlichkeit scheint oberflächlich, ja leider wechseln viele mittlerweile die Straßenseite um dem „Bleichgesicht“ auszuweichen. Die zwei Kilometer zurück zum Ankerplatz würde ich unter „normalen“ Umständen lieber zu Fuß durch die Stadt gehen aber leider fühle ich mich dabei irgendwie nicht mehr wohl. Noch dazu kann ich dieses Verhalten der Insulaner sogar nachvollziehen. Die Verbreitung des Virus in der Karibik hängt nachweislich mit der Anzahl von Reisenden/Touristen/Seglern zusammen, die vorallem nach Ausbruch der Pandemie noch unbedingt ihre Reise antreten mussten und ein kleines Land wie Dominica könnte der Pandemie wie sie in Europa wütet, nichts aber auch gar nichts entgegensetzen. Wir verbringen den restlichen Tag an Bord, bisschen Lesen, Schnorcheln, Schwimmen und es fühlt sich an wie die berühmte Ruhe vor dem Sturm. Titus, einer der „Boat-Guys“ kommt vorbei und lädt uns am Abend zum Strand-Barbecue ein. Am Nachmittag sickern die ersten Informationen über die Verschärfung der geltenden Restriktionen durch (Schließung sämtlicher Gastronomien, keine Versammlungen mehr, nur noch nötige Besorgungen…) und uns wird klar, dass wir auf unserer erstes BBQ wohl sehr sehr lange warten werden – der nationale Notstand wurde bis mindestens Anfang Mai ausgerufen.

Die Stadt ist somit tabu für die nächste Zeit, also bleiben noch Ausflüge in die Umgebung. Der Cabrits Nationalpark liegt gleich um die Ecke. Er umfasst die gesamte Halbinsel, die die Prince-Rupert-Bay nach Norden abschirmt und gilt als herrliches Refugium für kurze Wanderungen. Mit dem Fort Shirly, welches über der Ankerbucht thront, kann man tief in die Kolonialgeschichte Dominicas eintauchen, auf vielen verschiedenen Pfaden die Tier- und Pflanzenwelt bestaunen und letztendlich einen wunderbaren Blick über Portsmouth, Tucari und bis Guadeloupe genießen. Am Fuß des Eastern Cabrit, dem kleineren der zwei „Berge“ der Halbinsel biegt die letzte Etappe des Waitukubuli-Trails nach Norden ab. Auf dem kurzen Fußmarsch um die Bucht herum begegnet mir nur kurz vor dem Eingang ein Jogger, der mir kaum verständlich ein „Fermé!“ zuruft … wie … fermé? Ich will doch nur Spazieren gehen. Doch leider hat der Sportsfreund recht. Am Eingang kommt mir ein sehr gelangweilter Parkranger entgegen und schüttelt schon den Kopf. In reichlich drei Metern Abstand bleibt er vor mir stehen und erklärt, dass sämtliche Nationalparks, Trails und sonstige Natursehenswürdigkeiten geschlossen sind. Ich verstehe ihn anfangs nicht so richtig und gehe einen Schritt auf ihn zu, er weicht einen Schritt zurück, wieder vor, wieder zurück, wir drehen uns im Kreis. Von Ferne beobachtet sieht unser „Tanz“ wahrscheinlich recht komisch aus, aber der Herr lässt sich leider auf keine Diskussion ein. Immerhin gestattet er mir ein kleines Stück in den Park zu gehen und mich kurz umzuschauen. Das Restaurant sei noch geöffnet und ich möge doch bitte dort wenigstens etwas zu trinken kaufen. Der frische gepresste Maracuja-Saft schmeckt ganz ausgezeichnet, aber entschädigt natürlich nicht für die ausgefallene Wanderung… also doch wieder zurück aufs Schiff.

Martin hatte indes an Land auch einige recht interessante Begegnungen. Bei einem kurzer Streifzug entlang des Strandes wird er einigermaßen rabiat von einem Typ angesprochen und gefragt woher er den komme, schließlich habe man ihn hier noch nie gesehen und was er denn wolle. Nebenan müht sich ein kleinerer nicht mehr ganz junger Fischer damit ab, sein Holzboot an Land zu zerren, kaum einer packt mit an. Da mein Skipper überhaupt kein Freund von irgendwelchen sinnlosen Konfrontationen ist, greift er lieber beherzt am Boot mit an und hilft Clement den „Kahn“ auf’s Trockene zu bringen. So entspinnt sich ein Small-talk über dieses und jenes und die beiden landen schließlich beim Thema Außenbordmotor. Clements Boot hat einen einigermaßen stabilen Spiegel um per Außenborder bewegt zu werden, aber der Fischer rudert statt dessen fast täglich raus in die Bucht. Eine Sehnenscheidenentzündung hat er mittlerweile davon, aber um sich und seine Frau, die nach einem Sturz eine schwere Hirnverletzung davon getragen hat zu ernähren, muss er eben doch jeden Tag auf’s Meer. Bei Martin klingelt’s da recht schnell und er erzählt von unserem „überflüssigen“ Honda-Motor, den wir sowieso verkaufen wollen. Bei Clement leuchten die Augen, er möchte den Motor unbedingt sehen und die Herren einigen sich, dass der Fischer die Maschine erstmal Probe fahren kann bevor man sich handelseinig wird. Clement lädt Martin gleich noch zu sich nach Hause ein um ihm seine sonstigen „Motoren“ zu zeigen … allesamt mehr Ruine als Maschine. Gleiches gilt für sein Zuhause. Die Lage am Strand ist traumhaft aber er und seine Frau bewohnen lediglich einen Verschlag aus Brettern und Wellblech, ein Sofa, eine Kochstelle, ein Bett. Keine Fenster, kein Strom, kein Wasser – Clement Bejamin wird nie im Leben jemals soviel Geld für den Motor aufbringen können, wie wir damals in Bequia dafür gezahlt haben.

26.03. Es werden 11 bestätigte Corona-Infektionen gemeldet. Im Morning-Net überschlagen sich die Fragen, wilde Spekulationen schießen wie Kraut, die Segler-Community wirkt verunsichert. Für den Abend ist eine Pressekonferenz des Premierministers und seinem Krisenstab angekündigt. Schon tagsüber werden neue Regelungen bekannt. Demnach wird uns der Zugang zur Stadt mehr oder weniger untersagt, das Anlegen mit dem Beiboot wird nur noch kurzzeitig am Indian River im Süden Portsmouths geduldet. Vorher sollen wir Kontakt zur Gesundheitsbehörde herstellen, ein Officer wird uns am Dock in Empfang und die Personalien aufnehmen. Ansonsten steht uns nur noch der nördlichste Dinghysteg zum Anlegen zur Verfügung. Wie soll das gehen? Bei jeder Besorgung vorher auf Funk sich anmelden? Schon jetzt ist auf den offiziellen Rufkanälen keiner zu erreichen, da die meisten Behörden ebenfalls geschlossen sind. Lebensmittelgeschäfte sind nur noch von 8:00 – 12:00 geöffnet, wir sollen möglichst alles notwendige besorgen lassen und nicht selbst in die Stadt, wenn doch dann nur noch Einzeln. Was ist mit Bargeld? Wo können wir die Wassertanks auffüllen? Wieso bekommen die Yachties keinen Diesel mehr am Fischerei-Dock? Zudem wird über das kommende Wochenende bis zum folgenden Dienstag eine vollständige Ausgangssperre für alle verhängt. Die Maßnahmen erscheinen rigoros, vielleicht auch unverhältnismäßig. Schaut man sich jedoch die medizinische Ausstattung Dominicas an, wird schnell klar, dass die Behörden keinen großen Spielraum haben. Für ca. 75.000 Einwohner stehen aktuell nur 30 Intensivbetten zur Verfügung. Für das kleine Land eine Mammut Aufgabe, Hilfe kommt aus Kuba in Form von medizinischer Ausrüstung und 30 Ärzten. Alle Kontaktpersonen der bisher Infizierten sollen identifiziert und isoliert werden, daher das strikte Ausgehverbot. Nicht schön aber meiner Meinung nach sinnvoll. Für uns heißt das, wir haben wenige Stunden Zeit, um uns auf die ersten 4 Tage „Boots-Arrest“ vorzubereiten. Die Versorgung mit Lebensmittel ist weniger das Problem, vielmehr steht die große Frage im Raum: Was machen wir in dieser langen Zeit? Legt man die Regeln ganz kleinlich aus, ist selbst das Schwimmen, Paddeln und Schnorcheln untersagt. Kein Kontakt zu niemandem, weder auf einem anderen Schiff noch an Land … prima!

Marcus, unser Duracell-Hase, will die Stunden bevor wir „interniert“ werden unbedingt noch für einen Ausflug nutzen. Auch wenn uns fast täglich von den Boat-Guys eine Tour durch den Indian River angeboten wird, wissen wir doch, dass dies offiziell verboten ist. Dass es verboten ist, selbst durch den Mangrovenwald zu paddeln, ist uns nicht bekannt. Also geht’s für Marcus mit dem SUP zum Eingang des Indian River. Die Jungs, die man sonst als Guide und Ruderbootführer engagiert, sitzen nun beschäftigungslos unter dem kleinen Pavillon im Schatten, sichtlich genervt von der Situation kein Einkommen mehr zu haben. 150 EC kostet die 2-3-stündige Ruderboottour pro Person normalerweise. Nach kurzem hin und her einigt sich Marcus mit dem Wortführer der grummeligen Bootsführer auf 50 EC und er darf alleine los. Leider habe ich es bis heute nicht geschafft, diese für dominicanische Verhältnisse einzigartige Tour selbst zu machen. Der Indian River schlängelt sich weit ins Landesinnere, umgeben von dichten Mangrovenwäldern. Viele Abzweige und kleinere Zuflüsse bilden ein Labyrinth unter dichtem Blätterdach. Das besondere hier ist, dass dieses Naturparadies bis auf einen kurzen Wanderpfad am Eingang ausschließlich per Boot erlebbar ist. Und ein Erlebnis scheint es im wahrsten Sinne des Wortes für Marcus gewesen zu sein. Völlig begeistert erzählt er uns später von himmlischer Ruhe, von unzähligen Fischen, Vögeln und Krabben, die über, neben und unter ihm zu beobachten waren. Überall wuselt es durch das Unterholz, krabbelt, kriecht und schwimmt zwischen Wurzeln, Ästen und Steinen. Man kann hier der Tierwelt so geräuschlos und damit so nahe wie sonst nirgendwo auf der Insel kommen. Es reichen ein paar wenige Paddelschläge, kurz stehen bleiben und staunen. Am meisten hat ihn dann aber doch die Begegnung mit Boyo, einem Einheimischen beeindruckt. Wie er uns erzählt, ein Karibe, der kaum besser die Verbundenheit der Einwohner zu ihrer Insel darstellen könnte. Groß, athletisch, herzlich, aufgeschlossen und mit brutaler, präzisier Kraft. Der Indian River ist sein Lebensraum, Teil von ihm und die Basis für ein Leben mit und von der Natur. Seine Hilfsmittel, um aus dem großen Reichtum des Flusses zu schöpfen, sind ein altes Surfbrett, ein (kaputtes) Netz und ein beeindruckende Machete. Mit wenigen gezielten Schlägen köpft er für sich und Marcus ein paar Kokosnüsse, reicht sie ihm und lädt ihn ein, die große Vielfalt der Früchte zu genießen. Beim Anblick der Machete und seiner präzisen Handhabung, ersetzt Marcus kurz gedanklich die Kokosnuss mit seinem Kopf … erschreckend, wie Vorurteile die Einschätzung fremder Menschen beeinflussen. Außer seinem Kopf hat er aber eigentlich nichts zu verlieren und so läßt er sich zuerst auf einen kurzen Schwatz mit Boyo ein, am Ende verbringen sie fast den gesamten Nachmittag gemeinsam. Für Boyo ist es eine Selbstverständlichkeit, seine gefundenen, gefischten, gefangenen Schätze zu teilen obgleich die wenigen Dinge, die er mit sich führt, wahrscheinlich einen Großteil seiner gesamten Habe ausmachen. Unter anderem will er Marcus zwei große lebende Krabben überlassen (hier eine Delikatesse) aber, und dafür bin ich Marcus wirklich dankbar, lehnt er mit dem Hinweis ab, dass er keine Ahnung von deren Zubereitung habe. Mit geschickten Händen demonstriert Boyo, wie man die Krabbe – lebend – ihrer großen Scheren beraubt und die Beinchen heraus trennt. Könnte ich nicht! Obwohl er darüber spricht (nicht klagt), dass ihm das Geld für ein neues Netz fehle und er die Ausgaben für eine Untersuchung seiner dauernden Bauchschmerzen nicht aufbringen kann, scheint er mit sich und seinem Leben im Einklang zu sein. Was kostet so ein Netz, vielleicht 10 oder 20 EC? Centbeträge! Nicht zum Arzt zu gehen, weil das Geld dafür fehlt? Nicht vorstellbar! Wenn man nicht verhungern will, in die Natur gehen, sich sein Essen frisch aus dem Fluss angeln oder vom Baum pflücken? Wer macht das schon zu Hause? Wir diskutieren lieber darüber, in welchem Discounter es gerade am billigsten ist. Warum auch immer Marcus für ne Paddeltour außer dem Eintrittsgeld noch weitere EC eingesteckt hat, weiß nur der Himmel. Die 100 EC, die er noch bei sich hat, überlässt er Boyo, mit der Gewissheit, dass es sicher gut angelegt ist und den Richtigen trifft.

Was macht man sonst mit 4 Tagen „freier“ und gleichzeitig „begrenzter“ Zeit? Sicherlich, jeder kann darauf eine Antwort geben, sitzen wir doch an nahezu allen Orten der Welt zur Zeit im selben Boot. Selene jedenfalls wird für 3 Personen zunehmend zu klein. Man ist bemüht, Ruhe zu bewahren, sich nicht reizen zu lassen, gute Stimmung, Zuversicht zu verbreiten. Zumeist gelingt uns das ganz gut, man sucht sich seine Aufgaben, geht sich aus dem Weg. Zum Glück finden sich auch immer wieder kleinere Reparaturarbeiten – Mikromanagement, wie Martin es nennt – und so wird z.B. der Austausch der Opferanoden an Selenes Unterwasserschiff zum tagesfüllendem Highlight. Ich weiß mit mir nicht so richtig viel anzufangen während dieser Tage, die diffuse Lage, wie es denn nun weiter gehen kann, macht mich zunehmend nervös. Auch für Marcus steht die große Frage im Raum, bleiben oder heim fliegen? Fast täglich erreichen uns über verschiedene Netzwerke und Kanäle veränderte bzw. verschärfte Regularien zur Einreise auf den näheren Inseln. Auch wenn es noch ein paar Tage dauern wird, bis ich mir das tatsächlich eingestehe, aber unsere lange geplante Reise wird hier im zauberhaften Dominica schlagartig amputiert. Die nächsten Karibikinseln unseres ursprünglichen Plans scheinen unerreichbar, als lägen sie im Pazifik oder nahe der Arktis … nein, Saba, Antigua, St. Martin, St. Barthélemy … werden auf dieser Reise unerreichbar sein. Selbst Dominica wird wohl seine atemberaubende Landschaft nur noch aus der Ferne und vom Ankerplatz aus zeigen. Ein großes Versprechen versteckt hinter dichtem Urwald, Bilder von unberührter Natur, die sich im Kopf aufbauen, in fantastischen Farben und Formen gemalt, bleiben ungesehen. So nah und doch so fern. Schwer zu akzeptieren. Noch schwerer jedoch, über die verbliebenen Alternativen nachzudenken. Von hier aus nach Bermuda und die Quarantäne absitzen? Direkt auf die Azoren, 2.700 sm über den Nordatlantik bei unbeständigen Windverhältnissen? Was wird dann in Europa sein? Zu viel freie Zeit führt zu zu vielen Gedanken, Spekulationen, Schwarzmalerei. Ich ertappe mich, wie die seemännische Gelassenheit immer öfter gegen ein sorgenvolles Flattergespenst ankämpfen muss. Abwarten, wir haben noch mehr als einen Monat Zeit, bevor wir eine Entscheidung treffen müssen.

Am Dienstag Morgen endet die erste mehrtägige Ausgangssperre und im Ankerfeld brummt es wie in einem Bienenstock. Die Dinghys knattern kreuz und quer durch die Bucht, es muss Bargeld besorgt werden, Wasser nachgetankt, Lebensmittel herangeschafft. Wenige lassen sich diese Besorgungen aus der Hand nehmen, die einzige „sinnvolle“ Beschäftigung, die vielen derzeit bleibt. Ein Seglerpärchen, welches hier die 4. Saison verbringt und ihrer guten Kontakte zu lokalen Farmern anzapfte, hat einen Obst- und Gemüsemarkt an „unserem“ Strand organisiert, Bestellungen mussten vorher aufgegeben werden. Jeder ist froh, einen berechtigten Grund zum Landgang zu haben und gleichzeitig der Verordnung Folge leisten zu können, nicht in die Stadt zu gehen. So dauert es nicht lange bis nahezu die gesamte Segler-Community den kleinen Marktstand belagert. Andy, einer der Organisatoren, ist sichtlich bemüht, die Meute auseinander zu treiben, denn auch hier müssen die Abstandsregeln eingehalten werden, aussichtslos. Man ist froh, sich zu sehen, auszutauschen, nutzt die verfügbaren freien WiFi-Netze um mit der Heimat zu telefonieren. Andere machen sich dennoch auf den Weg in die Stadt oder in die Umgebung zum Wandern. Es finden sich kleine Sportgruppen zusammen, man verabredet sich zum gemeinsamen schnorcheln oder tauchen. Großes Auf- und Durchatmen, viele hoffen, dass die vergangene vier Tage eine Ausnahme waren. Diskussionen flammen auf, was darf man noch, was ist verboten? Derweil sitzen die Mitarbeiter von PAYS, die sich sonst um die Ordnung im Ankerfeld kümmern, im Schatten vor ihrer Betriebs-Bar und betrachten missmutig das bunte Treiben. So richtig scheint es ihnen nicht zu schmecken, dass sich die Segler selbst organisiert haben, um nicht mehr in die Stadt zu gehen. Eine wichtige Einnahme geht den Boat-Guys dadurch verloren, denn vor allem die Belieferung der Boote mit frischen Mangos, Papajas, Passionfruit, Bananen, Salat, … eben allem was Dominica in Überfülle hervorbringt, entfällt durch den Marktstand.

Clement kommt nun täglich vorbei. Den Honda-Außenborder hatte er sich gleich noch vor dem Wochenende abgeholt und strahlt wie ein Kind. Ein sehr guter Motor, versichert er uns dabei jedesmal, und ja, er will ihn unbedingt kaufen. Aber seit heute Mittag klingt er komisch, rattert irgendwie, läuft nicht richtig rund… Martin genügt ein kurzer Blick um festzustellen, dass es Clement mit dem Auffüllen des Öls viel zu gut gemeint hat, die Maschine schwimmt im Öl. Einmal mehr wird uns klar, dass der Fischer zwar dieses Handwerk versteht aber keine Ahnung von Motoren hat. Dazu ist der Propeller verbogen. Wahrscheinlich ist er irgendwo dagegen gefahren oder er hat das Blatt beim An-Land-holen des Bötchens verdrück. Beides kann Martin schnell beheben, das schlagende Geräusch verschwindet. Er erklärt Clement nochmal ausführlich, dass der Honda nicht mit Motoröl sondern mit Benzin betrieben wird. Obwohl die Maschine nun wieder schnurrt, muss der Fischer sie trotzdem noch ein wenig Probe fahren, über den Preis werde man sich schon einig. Wir werden nun täglich mit frischem Fisch versorgt. Da Geschäfte hier nie vermischt werden, bezahlen wir auch die Lieferung – 16 EC (6.00 €) für 6 Fische! In der Stadt verkauft er seinen Fang für 8 EC pro Pfund. Mit den Einnahmen müsste er reichlich 3 Jahre täglich Fischen gehen, um annähernd den Kaufpreis des Hondas zu erwirtschaften. Als Clement zurück zum Strand und seiner ärmlichen Hütte tuckert, überlegen wir, was wir machen können und wie weit wir den Preis senken wollen/können. Wir sind uns einig, dass wir ihm den Motor solange wir hier sind, kostenlos überlassen. Ob er nun in unserer Backs-Kiste herumliegt oder von Clement gefahren wird, bringt uns keinen wirtschaftlichen Nachteil. Martin hat noch ne Idee, die sich im Nachhinein als goldrichtig herausstellt. Dass sie sogar so viel Großzügigkeit generieren würde, haben wir nicht für möglich gehalten … vorab ein riesiges Dankeschön an alle, die ganze Geschichte an einer anderen Stelle.

Mitte der Woche steigt die Zahl der Infizierten erneut und es werden die Ausgangsregeln wiederum verschärft. Demnach herrscht nun eine Ausgangssperre von 18:00 – 6:00 Uhr Werktags, ebenso ab Freitag Abend bis Montag Morgen. Für Ostern gilt eine 24-stunden Sperre von Donnerstag Abend bis Dienstag Morgen, oh je! Unser Bewegungsfreiraum wird somit weiter eingeschränkt, wir fühlen uns selbst an „unserem“ kleinen Strandabschnitt unter ständiger Beobachtung, sowohl von Einheimischen als auch von den Seglern selbst. Im Morning-Net werden erste Berichte bekannt, wonach Segler/Nicht-Dominicaner verbal und tätlich angegriffen wurden, die Stimmung ist gereizt, unsicher, viele Gerüchte kursieren, Unwissenheit führt zu Spekulationen, führt zu Misstrauen, das fröhlich-bunte Miteinander scheint Geschichte. Die Lust auf Landgänge ist uns abhanden gekommen, wo sollten wir auch hingehen, die paar Meter am Strand auf und ab zu laufen erscheint noch sinnloser als auf dem Boot zu bleiben. Zum Glück gibt’s auf und unter Wasser noch jede Menge zu entdecken und so wird das SUP und die Schnorchel-Ausrüstung nun beliebteste Spielzeug. Marcus hat bei einem seiner Erkundungstouren durch die weite Bucht einen großen schwarzen Koffer entdeckt. Mir fallen da spontan die Flughafenauktionen ein, bei denen man viel Geld für alte Unterbuchsen, Socken und sonstigen Plunder ausgeben kann. Manchmal findet sich aber auch Kurioses, vielleicht sogar Wertvolles… Martin und Marcus bewaffnen sich mit Bootshaken, unserem kleinen Dinghy-Anker und Taucherbrille um den Geldkoffer (hoffentlich) aus ca. 8 m Tiefe zu bergen. Als die beiden im Schlauchboot grinsend zurück kommen, ahne ich schon nix Gutes … Martin freut sich diebisch und Marcus kann sich sein Lachen kaum verkneifen. Noch im Dinghy öffnet mein werkzeug-verliebter Skipper den Deckel des recht großen Koffers und … tatataa … altes Werkzeug, haufenweise Müll, nichts, was man (ich) gebrauchen könnte. Über die Anzahl bzw. die Aufbewahrung von mehr oder weniger nutzbarem weil funktionstüchtigem Werkzeug entbrennt des öfteren ein Diskussion an Bord. Die größte Baks-Kiste ist nur für Werkzeuge und Maschinen, die man unbestritten tatsächlich sehr oft auf einem Schiff benötigt, reserviert und sie geht nur noch nach einem Tetris-ähnlichen Prinzip zu füllen, da unterwegs das eine oder andere bereits dazu gekommen ist. Prima, und nun noch mehr! Hammer, Feilen, Stemmeisen, kleine Werkzeugkiste, angebrochene Dosen und Tuben, Klebeband, jede Menge Müll und dazu dieser große Rollkoffer … wer schmeißt sowas über Bord?! Der Inhalt läßt uns ratlos zurück, ob dies ein Versehen war oder mutwillig versenkt wurde. Zum Teil sind einige Dinge wirklich noch funktionstüchtig, anderes ist einfach Schrott. Martin freut sich noch immer über den Fund, ich hoffe wir finden doch noch irgendwann einen Geldkoffer …

Bevor für uns das zweite Wochenende in Isolation auf dem Boot anbricht, heißt es Projekte an Land bzw. auf’s Boot ziehen! Für Marcus haben wir einen unserer Laptops soweit aufgerüstet, dass er theoretisch für seinen Kunden arbeiten könnte … theoretisch, denn wer will das schon im „Urlaub“!? Auf mich wartet die Arbeit am nächsten Blog-Beitrag schon seit Tagen. Trotz mehrfacher Anläufe will es mir einfach nicht gelingen, über die zurückliegenden relativ unbeschwerten Tage zu berichten, zu sehr geistern mir Gedanken über die künftigen Tage im Kopf herum, als mich in die vergangene „leichten“ Tage gedanklich zu versetzen…

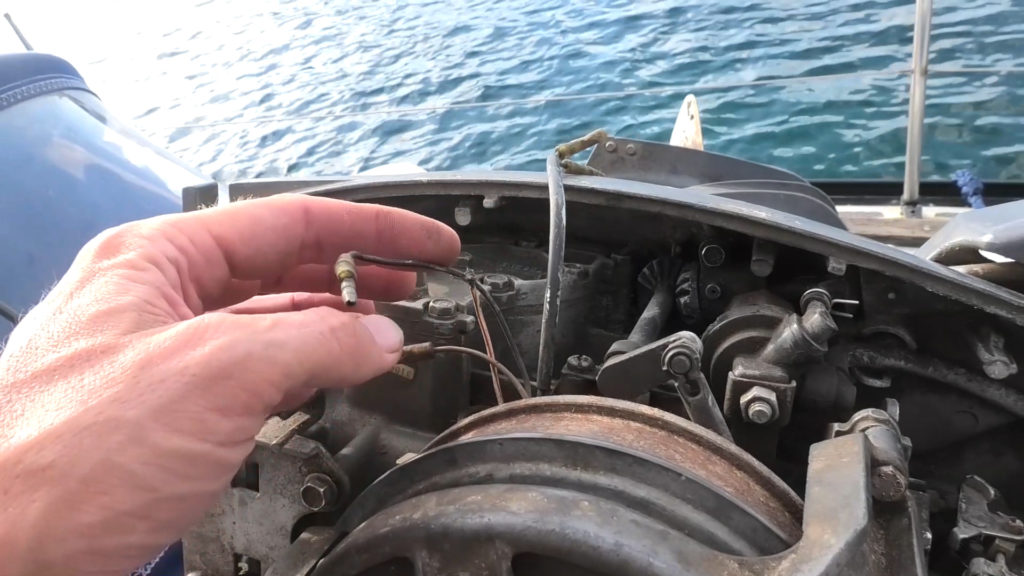

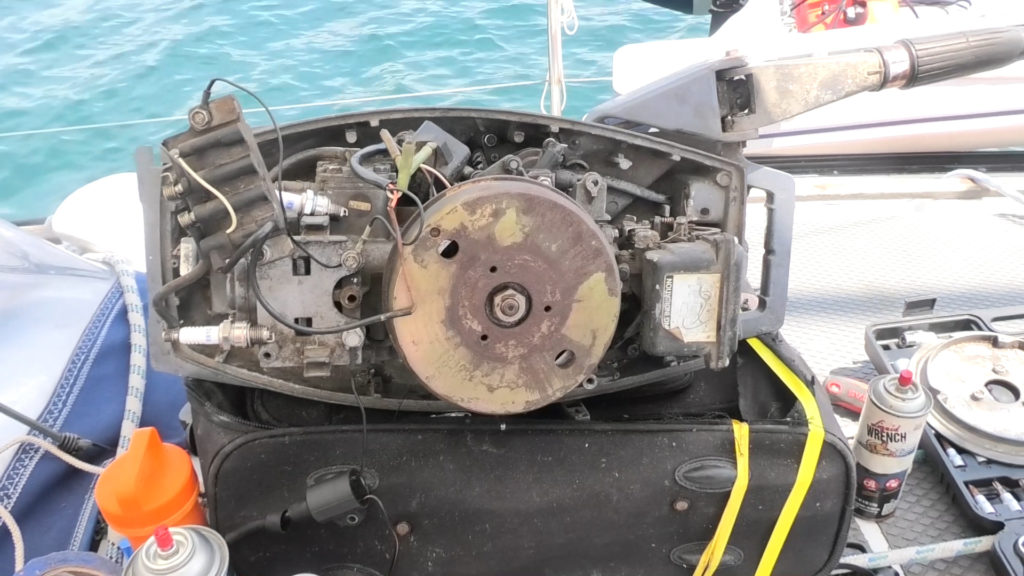

Martin indes hat sich eine sehr große, schwere und für mich als Laien kaum lösbare Aufgabe vorgenommen. Wie mit Clement schon einige Tage vorher besprochen, will er versuchen, einen seiner alten 15 PS-Außenbordmotoren neues Leben einzuhauchen. Dazu fährt er nochmal schnell zum Fischer rüber, um sich ein Bild zu machen, gleichzeitig soll der Preis für den Honda genauer diskutiert werden. Kaum bei Clement angekommen, mischt sich ein Typ aggressiv und kaltschnäuzig in das Gespräch ein. Martin solle nicht Clement die Maschine verkaufen, er würde ihm hier sofort auf die Hand 500 US$ bezahlen. Clement schläft für einen Moment das Gesicht ein, er realisiert, zu welchem Preis derartige Maschinen gehandelt werden, obwohl die gebotenen 500 $ noch ein ganzes Stück unter unserem Preis liegen. Erschrocken, schon fast flehentlich schaut er zu Martin, der nur abwinkt und sagt, so einfach würde er auf das Angebot nicht eingehen. Bei Clement dämmert es langsam, dass hier außerhalb seiner Liga gespielt wird. Um ihn nicht ganz deprimiert zurück zu lassen, schlägt ihm Martin ein anderes Geschäft vor. Er würde ihm den großen 15 PS Yamaha-Motor, den Clement weder an sein Holzbötchen montieren kann, noch auch nur einen Meter tragen könnte, kostenlos reparieren. Sollte das klappen, könne er die große Maschine verkaufen und davon den kleinen Honda bezahlen. Clement strahlt, ok, so machen wir das.

Am nächsten Abend, gerade noch rechtzeitig bevor die Ausgangssperre in Kraft tritt, wird der nicht funktionstüchtige Yamaha-Motor zu Selene gebracht. Zu Viert hievt man das schwer „Ding“, mehr Ruine als Maschine, auf unser Vordeck. Wie viele „Möchtegern-Mechaniker“ sich daran versucht haben, kann uns Clement nicht sagen. Martin reicht ein kurzer Blick um zu wissen, dass hier tatsächlich kein Profi am Werk war, nicht einfach aber auch nicht aussichtslos. Er sagte es würde nur ein Zündfunke nicht gehen … naja die Motorelektrik war eine wilde Fummelei. Es schien, daß sich da über lange lange Zeit, viele viele Leute drann versucht haben. Alle hatten eins gemeinsam: Sie sind alle gescheitert. Für mich ein großes Rätsel, wie man diesen Haufen Schrott wieder zum Laufen bringen soll, aber Martin meint, er habe ja nun 3 Tage Zeit… Das Vordeck wir zur Werkstatt umfunktioniert, ein Sonnensegel aufgespannt, Martin sitzt die nächsten Tage umgeben von seinen vielen alten und vor allem den neuen Werkzeugen in seiner eigenen großen Sandkiste und versucht dem Yamaha neues Leben einzuhauchen.

Wir besprechen derweil nochmal, wie weit wir Clement bei dem geforderten Preis entgegen kommen können oder wollen. Etwa 700 € hat uns die Maschine mit externem Tank gekostet, 650 US$ steht auf unserer Annonce, was ca. 1.800 EC$ entspricht. Clement hat angedeutet, er könne maximal 800 vielleicht 1.000 EC$ auftreiben, allerdings braucht er Zeit. Er muss seine Schwester, Freunde um einen Kredit bitten. Da es hier sehr unüblich ist, ein Geschäft mit einem anderen zu verrechnen oder aufzuwiegen, spielt der Verkauf des Yamaha keine Rolle in seinen Überlegungen. Bei seinem Gebot würden wir also etwa die Hälfte Verlust machen. An sich vielleicht keine so große Summe. Da wir aber nicht wissen, was auf uns in der nächsten Zeit noch zukommt, fragen wir uns schon, ob es uns das wert ist. Zumal wir davon ausgehen, dass Clement, wenn überhaupt 500 EC irgendwie zusammen bekommt. Martin überlegt nicht lange und schreibt darüber einen Beitrag in Form eines Spendenaufrufes im MZ Forum, welches er seit mehr als 13 Jahren technisch (Server/Software) betreibt. Er erklärt die Umstände, wie Clement lebt, mit welchen Problemen die Menschen auf der andern Seite des Teiches zu kämpfen haben und bittet darum, das Projekt zu unterstützen. Das Spendenziel soll nur den Fehlbetrag abdecken und kein Almosen zur Finanzierung unserer Reise sein … Was die nächsten Tage passiert, hätte ich nicht für möglich gehalten. Martin hat mir von einigen sehr erfolgreichen und enorm großzügigen Spendenaktionen unter den reichlich 19.000 Forum-Mitgliedern erzählt, dass es so gut funktionieren würde, hätte ich nicht geglaubt. Über Ostern ist eine Summe zusammen gekommen, von der wir Clement zwei dieser Motoren schenken könnten, bis jetzt sind es knapp 4.000 EC$. Bisher weiß Clement noch nichts von seinem Glück, er ist sichtlich bemüht und Willens, das Geld zu beschaffen. Zudem findet sich keine Gelegenheit mit ihm in Ruhe über Geld zu sprechen, da er nie alleine unterwegs ist. Mit Jan, einem deutschen Segler, der seit 13 Jahren in Portsmouth lebt, haben wir seit unseren ersten Tagen regen Kontakt. Er kennt die Befindlichkeiten vor Ort, weiß, wie und wo Spenden gut angelegt sind. Er hat uns geraten, Clement wenigstens einen kleinen symbolischen Preis bezahlen zu lassen, denn geschenkte Dinge haben hier wenig Wert. Um Neid oder Übervorteilung eines Einzelnen gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollten wir uns ein zweites Projekt oder eine zweite Familie suchen, die unserer Meinung nach Unterstützung nötig hat – nun, diese zu finden ist hier das geringste Problem. Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon sehr darauf, mit Clement abschließend ins „Geschäft“ zu kommen! An alle Spender von dieser Stelle ein sehr großes Danke schön, wir werden noch darüber berichten!

Nach 3 Tagen Tüfteln entlockt Martin der Maschine einen ersten Mucks, etwas anderes hätte ich auch nicht erwartet. Wobei Mucks ist untertrieben. Mitten in die gespenstische Ruhe im Ankerfeld heult zum Sonntag Nachmittag unüberhörbar der Motor auf. Gut, jetzt wissen auch alle andern Bescheid, dass Martin ein goldenes Händchen für scheinbar unlösbare mechanische Probleme hat. Die Folge davon ist, dass er in der kommenden Woche mal eben die Motorprobleme unseres holländischen Bootsnachbarn behebt und von einer norwegischen Crew eine völlig verrostete Nähmaschine geliefert wird, beides läuft wieder.

Derweil kommt es unter den Seglern wie zu erwarten war zu den ersten Konflikten. Da gibt es einerseits die Langzeitsegler, die seit mehreren Saisons auf Dominica sind, sich sowas wie eine zweite Wahlheimat geschaffen haben und nun befürchten, ihren guten Ruf zu verlieren. Dann gibt es die Langzeit-Solo-Segler, die sich sowieso nichts sagen lassen, und ihr eigenes Ding durchziehen. Dazwischen die, die mit dieser Situation so gar nichts richtig anzufangen wissen, und hoffen, dass es nur ein kurzer Spuk ist. Die mit Hurrikan-Erfahrung wissen wiederum, dass diese Inseln bzw. Regierungen, die oft mit solcher Art „Katastrophen“ umzugehen haben, sehr hart und konsequenzenreich durchgreifen, Kollektivstrafen inbegriffen. Man beginnt sich gegenseitig argwöhnisch zu beäugen und mir kommt kurz das Wort „denunzieren“ in den Sinn. Dürfen wir während der Ausgangssperre noch ums Boot schwimmen, darf man noch paddeln gehen. Für einige heißt „stay on bord“ tatsächlich „bleib auf dem Schiff“. Für andere bedeutet es nur, geh nicht an Land. Die paradiesische Bucht hat irgendwie endgültig ihre Unschuld verloren, denn mich beschleicht selbst beim Schwimmen ein schlechtes Gewissen. Man sieht Bootseigner mit Ferngläsern an Bord sitzen, über Funk werden Schiffsnamen und Nationalitäten abgefragt. In den folgenden Tagen beobachte ich ein Verhalten im Ankerfeld, was ich unter Seglern für ausgeschlossen hielt. Normalerweise hilft man sich untereinander, besonders wenn ein neues Schiff am Horizont auftaucht, auf andere Schiffe zuhält, einen Ankerplatz sucht. War man bisher gewohnt, den Neuankömmling zu begrüßen, zu unterstützen, dass er sicher anlegen kann, wird nun jedes Schiff als potenzieller Eindringling betrachtet. Einige Yachties weit draußen im Ankerfeld übernehmen nun kurzerhand die Aufgabe der Küstenwache und schlagen regelrecht Alarm über Funk sobald eine Yacht auf Portsmouth zuhält. Ein riesiges Geschrei, Panik fast, Ermahnung, Drohungen werden über Funk auf nahezu allen Kanälen hinausposaunt, als sich eines Abends eine Yacht versucht ins Ankerfeld zu schleichen. Die Gesetzeslage ist klar: Keine neuen Schiffe, die Seegrenzen sind dicht, wer Dominica ansteuern will hat derzeit keine große Chance, dies auch zu tun. Sollte das Einlaufen in eine Bucht genehmigt werden ist die Quarantäne für jeden Neuankömmling unausweichlich. Auf den umliegenden Inseln ist das bekannt, manche ganz schlaue Skipper versuchen es offenbar trotzdem: Kurz den Anker werfen, Ausruhen, kein Landgang, kein Anmelden, keine Quarantäne, Weitersegeln. Die Angst geht um, dass das Fehlverhalten einiger Weniger zu Kollektivstrafen für alle führen. Auf anderen Inseln hat solches Verhalten bereits dazu geführt, dass sämtliche Yachten unabhängig ob nun eine Woche oder einen Monat in der Bucht, dauerhaft auf ihrem Boot/in Quarantäne bleiben müssen oder im schlimmsten Fall ausgewiesen werden. Dennoch macht der Ton die Musik und diese ist im Moment alles andere als harmonisch – schade! Trotz der Traumkulisse, die fast regelmäßig am Abend von einem prächtigen Regenbogen gekrönt wird, schleicht sich mehr und mehr Misstrauen und Überwachung ins Ankerfeld ein.

Nach dem Wochenende sind wir dennoch froh, wieder den Sandstrand nutzen zu können, das Netz der geschlossenen Bars anzuzapfen. Für die Kids auf den Booten wird eine Art Schnipsel – Jagd zu Wasser organisiert und nahezu alle Yachten machen mit. Bei PAYS ist auch weiterhin unter dem Ladentisch ein kühles Kubuli zu bekommen, auch wenn man es verstecken muss und bis vor die Tür und besser noch an den Strand nehmen soll. Die Situation ist für jeden hier ungewohnt, aber man arrangiert sich. Der Gemüsemarkt wird zur festen Größe bei den Seglern. Die Boat-Guys versuchen andere Geschäfte abzuwickeln, es wird viel Fisch angeboten, oder Fleisch (was keine gute Idee war, aber dazu später mehr), manche versuchen weiterhin Angel und Tauchtrips zu organisieren. Besorgungen in der Stadt sind trotzdem nicht unumgänglich, schließlich muss die Versorgung von Boot zu Boot bar abgewickelt werden. In Portsmouth ist es ruhiger geworden. Bis auf wenige Lebensmittelhändler ist jedes Geschäft geschlossen. Kommt man an Land, wird man mit Obst- und Gemüseangebote förmlich überrannt. Die meisten Menschen leben derzeit nur vom Verkauf. Da fast jeder darauf angewiesen ist, denn Kurzarbeitergeld oder Corona-Kredite kennt man hier nicht, ist ein wahnsinniges Überangebot vorhanden. Die einzigen Abnehmer sind die Yachties. Die anfängliche Skepsis ist auch gewichen, die Insulaner wissen inzwischen, dass auch die Menschen auf den Booten mehr als 14 Tage im Land sind und somit keine größere Gefahr zur Übertragung darstellen als die Dominicaner selbst.

Offensichtlich zeigen die ergriffenen, drastischen Maßnahmen erste Wirkungen, die Zahl der Infektionen steigt zwar leicht, am 06.04 werden 15 bestätigte Fälle gezählt. Im Verhältnis zu den Nachbarinseln wie Martinique und Guadeloupe sind sie aber vergleichsweise mickrig. Einmal mehr sind wir einfach nur froh, nach Dominika gesegelt zu sein und nicht in einem der französischen Departements festzusitzen, von denen uns Freunde berichten, dass die Ausgangssperre für 24 Stunden gilt und selbst das Schwimmen um das eigene Boot untersagt ist – undenkbar!

Für uns drei an Bord geht leider diese Woche die gemeinsame Zeit zu Ende. Aus den geplanten 2 sind nun doch schon 5, trotz aller Umstände, unvergessliche schöne Wochen geworden. Marcus hatte sich bereits bei unserer Ankunft in Dominica beim Auswärtigen Amt bzw. dem deutschen Konsulat registriert. Um die gestrandeten Landsleute aus der Karibik zurück zu bringen, wird es kurz vor Ostern den für wahrscheinlich sehr lange Zeit letzten Rückflug geben. Von Dominica geht es nach Barbados und anschließend nach Frankfurt/Main. Schade, ich bin wirklich traurig. Wir hatten wohl alle unseren eigenen wunderbaren Karibik-Traum, der ein so unvorhersehbares abruptes Ende genommen hat. Ein Trost dabei, die Liste der „unerledigten“ Dinge ist so lang, dass ein Wiederkommen schon fast Pflicht ist. Ein paar Tage bleiben uns zum Glück noch und so lassen wir es uns nochmal richtig gut gehen. Leider ist ein zweiter Tauchgang mit Fabian von Island Dive Operations für Marcus nicht mehr möglich aber wir bekommen von Clement täglich Fisch, den Marcus fachmännisch, nach einer kurzen Vorführung von Martin, versorgt. Gebraten, gedünstet, als Filet, Eintopf oder im Ganzen, dazu frisches Gemüse, Kochbananen, Mangosalsa, Süßkartoffel-Kokospüree, zum Nachtisch Passionfruit Kuchen mit Wax-Apples … einen Supermarkt vermisse ich überhaupt nicht. Von Super-Spech bekommen wir neben einer großen Flasche „special-flavoured“ Rum dominicanischen Kaffee geliefert, der jedoch noch geröstet werden muss. Neben Martins „Schrauber-Werkstatt“ wird Marcus Kafferösterei auf dem Vordeck eingerichtet. Es riecht herrlich nach den Kaffeebohnen, aber die feinen Schalen fliegen überall auf dem Deck rum. Gar nicht so einfach, die perfekte Temperatur zu erwischen und vor allem zu halten, bevor aus den kleinen Bohnen Holzkohle wird. Das Ergebnis kann sich aber durchaus schmecken lassen, zumal wir ja mehr Zeit zum Experimentieren haben als uns lieb ist. Am vorletzten Abend können wir noch gemeinsam den Super-Mond bei Super-Pizza bestaunen. Groß und gelb-bleich taucht er über Dominicas Bergen auf. Ein schönes Schauspiel, welches die Segler vielleicht einsam aber doch gemeinsam auf ihren Booten genießen.

Kurz nach Sonnenaufgang bringt Martin Marcus an Land. Mit einem hochoffiziellen Passierschein der deutschen Botschaft und dem selbstgenähten Mundschutz geht’s für den Heimkehrer per Taxi zum Flughafen nahe Roseau. Deutsche Überpünktlichkeit trifft auf karibische Gelassenheit. Am Flughafen ist kaum etwas los, drei Stunden dauert es, bis die Maschine nach Barbados abhebt, der Rückflug weiter nach Frankfurt erfolgt ohne Verzögerung – Kosten der Aktion: knapp 780 €uro. Ein wenig hatte ich ja gehofft, dass doch noch irgend etwas Unvorhergesehenes Marcus zum Bleiben zwingt, und wir die lange Rückreise zu dritt meistern. Aber trotzdem bin ich erleichtert, als am Abend von ihm die Nachricht kommt, dass er gut und ohne Probleme in Deutschland angekommen ist – wann, ob und wie wir das von uns und Selene berichten können, steht noch in den Sternen.

Video:

Ich denke an euch und wünschen, dass sich nach Zeiten der Anspannung und Sorgen eure Träume doch noch erfüllen lassen und ihr vor allem gesund und behütet bleibt!

Liebe Claudi, lieber kutt.

Danke für den schönen, aber natürlich auch nachdenklichen Beitrag.

Ich wünsche euch Ruhe, Geduld und Ausdauer, für die bevorstehende Zeit.

Bleibt gesund.

Viele Grüße Christian

Meine Lieben, haben alles gelesen und angeschaut. War toll. Liebe Grüße Eure Oldies!

Ihr Lieben,

ich bin froh, dass ihr gesund seid und alles noch relativ gelassen nehmt. Ich wünsche euch, dass ihr in der schweren Zeit die richtigen Entscheidungen trefft.

Bleibt behütet.

Eure Evi